目次

はじめに

法人税の中間納付は、事業年度の途中で税金の一部を前払いする重要な制度です。この制度により、年度末に一括で大きな税額を納付する負担を軽減することができます。弥生会計をはじめとするクラウド会計ソフトの普及により、中間納付の仕訳処理も効率化されています。

本記事では、法人税の中間納付における仕訳処理について、弥生会計の活用方法を中心に詳しく解説します。適切な会計処理を行うことで、決算時の精算作業が容易になり、正確な財務諸表の作成が可能になります。

中間納付制度の概要

法人税の中間納付は、前事業年度の法人税額が20万円を超えた場合に対象となります。この制度は、年間の税負担を分散し、企業の資金繰りを安定化させる目的で設けられています。中間申告の期限は、事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内となっています。

中間納付には「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2つの方法があり、納税者が任意で選択できます。予定申告は前年度の確定法人税額の2分の1を納付する方法で、手続きが簡便なため一般的に選択されています。一方、仮決算による中間申告は、6か月間の仮決算を行い実際の利益に基づいて税額を計算する方法です。

仕訳処理の基本原則

法人税の中間納付における仕訳処理では、「仮払法人税等」という勘定科目を使用します。この勘定科目は、中間納付時に一時的に資産として計上し、決算時に確定税額と精算するために設けられています。適切な勘定科目の使用により、期中と決算時の処理が明確に区分されます。

中間納付時の基本的な仕訳は、借方に「仮払法人税等」、貸方に「普通預金」または「当座預金」を計上します。この処理により、納付した税額を適切に資産として認識し、後の決算処理における精算の基礎とすることができます。

弥生会計での処理メリット

弥生会計Nextなどのクラウド会計ソフトを活用することで、法人税の中間納付処理を効率的に行うことができます。AIが自動で仕訳を推測する機能により、経理初心者でも正確な処理が可能になります。また、補助科目の設定により、法人税、法人住民税、法人事業税を個別に管理できます。

クラウド会計ソフトの利用により、電子納税との連携も容易になります。納付手続き完了日を基準とした仕訳の自動生成や、残高試算表での経営状況の把握など、総合的な経理業務の効率化が実現されます。

中間納付時の具体的な仕訳方法

法人税の中間納付時における仕訳処理は、適切な勘定科目の選択と正確な金額の記録が重要です。ここでは、実際の仕訳例を用いながら、具体的な処理方法を詳しく説明します。弥生会計での操作手順も含めて解説することで、実務に即した理解を深めていただけます。

基本的な仕訳パターン

法人が法人税の予定納税として50万円を普通預金から納付した場合の仕訳は以下のようになります。借方に「仮払法人税等 500,000円」、貸方に「普通預金 500,000円」を計上します。この仕訳により、中間納付した税額を適切に資産として認識することができます。

電子納税を利用する場合は、納付手続き完了日を基準として仕訳を行うことが重要です。インターネットバンキングでの納付手続きが完了した日付で仕訳を計上し、実際の口座引き落とし日との差異に注意する必要があります。弥生会計では、取引日と決済日を分けて管理する機能により、この処理を適切に行うことができます。

補助科目の活用方法

法人税等には、法人税、法人住民税、法人事業税の3つの税目があります。弥生会計では、「仮払法人税等」の下に補助科目を設定することで、各税目を個別に管理できます。例えば、「仮払法人税等/法人税」「仮払法人税等/法人住民税」「仮払法人税等/法人事業税」といった補助科目の設定が可能です。

補助科目を活用することで、決算時の精算作業が大幅に効率化されます。各税目の中間納付額と確定税額を個別に比較でき、還付金や追加納付額の計算も正確に行うことができます。また、税務申告書の作成時にも、各税目の詳細な内訳を容易に把握することができます。

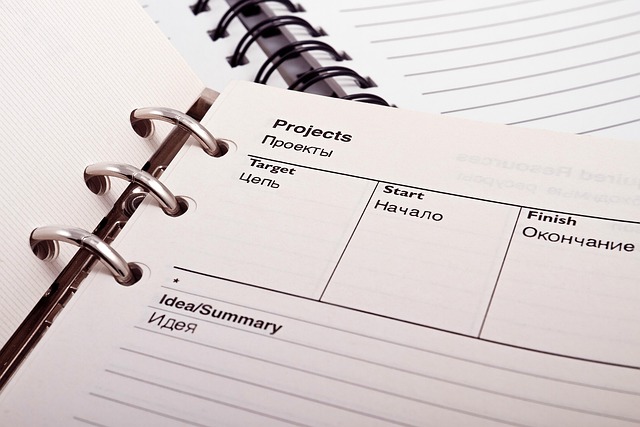

弥生会計での実際の操作手順

弥生会計Nextでの中間納付仕訳の入力手順は非常にシンプルです。まず、「仕訳の入力」画面を開き、取引日、借方勘定科目「仮払法人税等」、金額を入力します。貸方勘定科目には「普通預金」または「当座預金」を選択し、同額を入力します。摘要欄には「法人税中間納付」などの明確な内容を記載します。

AIによる仕訳推測機能により、過去の取引パターンを学習し、類似の取引が発生した際に自動で仕訳候補を提示してくれます。この機能により、入力作業の効率化とミスの防止を図ることができます。また、仕訳辞書機能を活用することで、よく使用する仕訳パターンを登録し、ワンクリックで入力することも可能です。

決算時の精算処理

決算時における法人税の精算処理は、中間納付した金額と確定税額との差額を適切に処理する重要な手続きです。この処理により、期中に「仮払法人税等」として計上した金額を精算し、最終的な税負担を正確に反映させます。弥生会計を活用することで、複雑な精算処理も効率的に行うことができます。

確定税額の計上処理

決算時には、まず確定した法人税額を「法人税、住民税及び事業税」の勘定科目で費用計上します。例えば、年間の確定法人税額が120万円の場合、借方に「法人税、住民税及び事業税 1,200,000円」、貸方に「未払法人税等 1,200,000円」を計上します。この仕訳により、当期の税負担を損益計算書に反映させることができます。

法人税等は損金に算入されないため、別表四での加算調整が必要になります。しかし、会計上では費用として計上し、財務諸表利用者に対して適切な情報開示を行うことが重要です。弥生会計では、税務申告書作成機能との連携により、この調整処理も自動化されています。

仮払法人税等の精算仕訳

中間納付した金額と確定税額の精算は、「仮払法人税等」と「未払法人税等」の振替処理により行います。前述の例で中間納付額が50万円であった場合、借方に「未払法人税等 500,000円」、貸方に「仮払法人税等 500,000円」の振替仕訳を行います。この結果、未払法人税等の残高は70万円となり、これが決算後に納付すべき金額となります。

精算処理により、期中の仮払処理が適切に解消され、決算日時点での正確な負債額が確定します。弥生会計では、この精算仕訳も自動で計算・提案する機能があり、手作業によるミスを防止することができます。また、各税目の詳細な内訳も同時に確認できるため、税務申告の精度向上にも寄与します。

還付金が発生する場合の処理

中間納付額が確定税額を上回った場合、還付金が発生します。例えば、中間納付額が60万円で確定税額が45万円の場合、15万円の還付金が発生します。この場合の精算仕訳は、借方に「未収金 150,000円」「未払法人税等 450,000円」、貸方に「仮払法人税等 600,000円」となります。

還付金の処理では、実際の還付時期と決算日のタイミングを考慮する必要があります。決算日後に還付される場合は「未収金」として流動資産に計上し、貸借対照表の資産の部に表示されます。弥生会計では、還付金の管理機能により、還付予定額や還付時期を適切に管理することができ、資金繰り計画の精度向上に役立ちます。

消費税の中間納付処理

法人税だけでなく、消費税についても中間納付制度が存在します。消費税の中間納付は、前事業年度の確定消費税額が48万円を超えた事業者が対象となり、その処理方法は採用している経理方式によって異なります。弥生会計では、税込経理方式と税抜経理方式の両方に対応した処理が可能です。

税抜経理方式での処理方法

税抜経理方式を採用している場合、消費税の中間納付は「仮払消費税等」の勘定科目を使用して処理します。例えば、消費税の中間納付額が30万円の場合、借方に「仮払消費税等 300,000円」、貸方に「普通預金 300,000円」を計上します。この処理により、法人税と同様に中間納付額を適切に資産として認識できます。

決算時の精算処理では、確定した消費税額から中間納付額を控除し、差額を「未払消費税等」または「未収金」として処理します。弥生会計の消費税集計機能を活用することで、課税売上高や課税仕入高から自動的に消費税額が計算され、精算処理の精度が向上します。

税込経理方式での処理方法

税込経理方式を採用している場合、消費税の中間納付は直接「租税公課」として費用処理します。中間納付時の仕訳は、借方に「租税公課 300,000円」、貸方に「普通預金 300,000円」となります。この方式では、中間納付時点で即座に費用として認識するため、決算時の精算処理は不要となります。

税込経理方式では、確定申告により追加納付が必要な場合や還付が発生した場合も、すべて「租税公課」勘定で処理します。処理が簡便である反面、期間損益の観点からは税抜経理方式の方が理論的に優れているとされています。弥生会計では、どちらの方式でも適切な処理が行えるよう設計されています。

中間納付回数による処理の違い

消費税の中間納付回数は、前年度の確定消費税額によって決まります。48万円超400万円以下の場合は年1回、400万円超4,800万円以下の場合は年3回、4,800万円超の場合は年11回の中間申告が必要です。納付回数が多くなるほど、仕訳処理の回数も増加するため、効率的な処理方法が重要になります。

弥生会計では、定期仕訳機能を活用することで、毎月または四半期ごとの中間納付処理を自動化できます。予め中間納付額と仕訳パターンを設定しておくことで、該当月に自動的に仕訳が生成され、処理忘れや入力ミスを防止できます。また、年間の中間納付予定表も作成できるため、資金繰り計画にも活用できます。

弥生会計の活用メリットと注意点

弥生会計Nextは、中小企業向けのクラウド会計ソフトとして、法人税や消費税の中間納付処理を効率化する多くの機能を提供しています。しかし、適切な活用のためには、その特徴を理解し、注意すべき点も把握しておく必要があります。ここでは、弥生会計を使用する際の具体的なメリットと注意事項について詳しく解説します。

自動化機能の活用メリット

弥生会計NextのAI機能は、過去の仕訳パターンを学習し、類似の取引が発生した際に自動で仕訳を提案してくれます。法人税の中間納付のような定期的に発生する取引では、この機能により大幅な作業効率化が期待できます。また、銀行データの自動取込機能により、納付処理も自動で仕訳化され、手入力の手間が削減されます。

残高試算表やキャッシュフロー計算書などの経営レポートも自動で生成されるため、法人税の中間納付が経営に与える影響を即座に把握できます。特に資金繰り管理においては、今後の納税予定額を含めた資金計画を立てることができ、経営の意思決定に役立ちます。

全力法人税連携時の注意事項

弥生会計から全力法人税へデータ連携を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、当期発生する未払法人税等を事前に決算に含めないことが必要です。全力法人税が当期の確定法人税等を自動計算するため、事前計上されていると申告に誤りが生じる可能性があります。

また、支払済みの法人税等や源泉所得税は必ず費用計上する必要があります。全力法人税は仮払い処理に対応していないため、中間納付分についても一時的に費用として処理し、後で精算する方法を取る必要があります。この点について事前に理解し、適切なデータ準備を行うことが重要です。

データ管理と内部統制

クラウド会計ソフトの利用により、複数人での同時作業や承認ワークフローの設定が可能になります。法人税の中間納付処理においても、入力者と承認者を分けることで、内部統制の強化を図ることができます。また、すべての操作履歴が記録されるため、後から処理内容を検証することも可能です。

定期的なデータバックアップや税理士との情報共有機能も充実しており、万が一のトラブル時にも迅速な対応が可能です。弥生会計では、税理士向けの専用画面も提供されており、顧問税理士との連携により、より正確で効率的な税務処理を実現できます。税務調査時にも、必要な資料を即座に抽出・提供することが可能になります。

実務上の留意点とトラブル対策

法人税の中間納付処理を実務で行う際には、様々な留意点やトラブルが発生する可能性があります。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな経理処理を実現できます。特に、期限管理や計算ミス、税制改正への対応など、実務担当者が直面しやすい課題について詳しく解説します。

期限管理と遅延リスク対策

法人税の中間申告期限は、事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内と定められています。期限を過ぎてしまうと、自動的に予定申告とみなされるほか、延滞税の対象となる可能性があります。弥生会計では、カレンダー機能やアラート機能を活用することで、重要な期限を事前に通知し、処理忘れを防止できます。

また、電子申告の普及により、申告期限ギリギリでも手続きが可能になった反面、システムトラブルや操作ミスによる申告漏れのリスクも存在します。余裕を持ったスケジュール管理と、バックアップ手段の準備が重要です。弥生会計の申告書作成機能と電子申告ソフトとの連携により、これらのリスクを最小化できます。

計算ミスの防止と検証方法

法人税の中間納付額は、前年度の確定法人税額の2分の1で計算されますが、計算過程でのミスや前年度データの取得間違いが発生することがあります。弥生会計では、前年度データから自動で中間納付予定額を計算する機能があり、手計算によるミスを防止できます。また、計算根拠も明確に表示されるため、検証作業も効率的に行えます。

複数の税目(法人税、住民税、事業税)がある場合、それぞれの計算や配分でミスが生じやすくなります。補助科目を活用した詳細管理により、各税目の金額を個別に検証し、合計額との整合性を確認することが重要です。定期的な残高確認と、税理士等専門家による第三者チェックも有効な対策となります。

税制改正への対応策

税制は毎年改正が行われ、中間納付の計算方法や申告期限に変更が生じる場合があります。弥生会計では、定期的なシステムアップデートにより、最新の税制に対応した処理が可能です。しかし、利用者側でも改正内容を理解し、必要に応じて処理方法を見直すことが重要です。

特に、消費税率の変更や軽減税率の導入など、大きな制度変更の際には、経過措置の適用や区分経理の徹底が必要になります。弥生会計の税制改正サポート機能や、専門家向けの情報提供サービスを活用することで、適切な対応を図ることができます。また、改正に伴うシステム設定の変更や、社内マニュアルの更新も忘れずに実施する必要があります。

まとめ

法人税の中間納付における仕訳処理は、企業の経理業務において重要な位置を占めています。適切な勘定科目の使用と正確な金額の計上により、期中と決算時の処理を明確に区分し、正確な財務諸表の作成が可能になります。弥生会計Nextなどのクラウド会計ソフトを活用することで、これらの処理を効率化し、ミスの発生を最小限に抑えることができます。

中間納付時の「仮払法人税等」での処理から、決算時の精算処理、さらには消費税の中間納付まで、一連の流れを理解し適切に実施することが重要です。また、期限管理や計算精度の向上、税制改正への対応など、実務上の留意点も含めて総合的に取り組むことで、より確実で効率的な経理処理を実現できるでしょう。

よくある質問

法人税の中間納付にはどのような方法があるのでしょうか?

法人税の中間納付には「予定申告」と「仮決算による中間申告」の2つの方法があり、納税者が任意で選択できます。予定申告は前年度の確定法人税額の2分の1を納付する簡便な方法で一般的に選択されています。一方、仮決算による中間申告は6か月間の仮決算に基づいて実際の利益に応じて税額を計算する方法です。

弥生会計を使うとどのようなメリットがありますか?

弥生会計では、AIによる自動仕訳の推測機能や補助科目の設定、電子納税との連携など、法人税の中間納付処理を効率化する多くの機能を提供しています。また、残高試算表やキャッシュフロー計算書の自動生成により、経営状況の把握も容易になります。

法人税の中間納付を弥生会計で処理する際の注意点は何ですか?

弥生会計から全力法人税へのデータ連携を行う際には、当期の未払法人税等を事前に計上しないことが重要です。また、支払済みの法人税等や源泉所得税は必ず費用計上する必要があります。これらの点に留意して適切なデータ準備を行うことが必要です。

法人税の中間納付処理における実務上の留意点は何ですか?

期限管理、計算ミスの防止、税制改正への対応など、実務上の様々な課題への対策が重要です。弥生会計のカレンダー機能やアラート機能を活用して期限管理を行い、前年度データから自動で中間納付予定額を計算する機能により計算ミスを防止することができます。また、システムのアップデートや社内マニュアルの見直しなど、税制改正への柔軟な対応も必要です。

ご相談はこちらから

ご相談はこちらから